Améliorer la Qualité de vie et les Conditions de Travail (QVCT) : mode d’emploi !

Vous souhaitez améliorer le bien être et mobiliser plus fortement vos équipes au quotidien ? Vous n’arrivez pas à fidéliser vos collaborateurs ou à recruter ? Ou vous souhaitez tout simplement renforcer votre attractivité, vous préparer au mieux au développement de vos nouveaux projets ou aux enjeux auxquels vous devez maintenant faire face, comme la transition écologique, le contexte économique ou les évolutions technologiques ?

Et si vous vous penchiez un peu plus sur la QVCT au sein de votre organisation ? Dans cet article, nous allons voir en quoi cela consiste et comment en faire un levier d’engagement et d’attractivité.

La Qualité de Vie et les Conditions de Travail (QVCT), kesaco ?

Un concept pas si nouveau

La notion de bien-être au travail est loin d’être nouvelle. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit, dans sa constitution de 1948, la santé comme « un état de complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Envisager la santé au travail comme un état de bien-être complet prend tout son sens. D’autant plus que des formes d’organisation du travail, comme le Taylorisme par exemple, ont fait l’objet d’analyses critiques (F. Emery et E. Trist du Tavistock Institute de Londres pointent à la fois des impacts sur les conditions de travail et la santé – comme le sentiment d’aliénation, la monotonie, ou la déqualification et également des impacts sur la productivité).

Des mouvements propices à la Qualité de Vie au Travail se développent à la fois aux Etats-Unis où le terme « Qualité de vie au travail » est mobilisé lors d’une conférence en 1972 à New-York, mais également en Scandinavie avec des approches plus collectives et portant sur la participation des salariés aux décisions.

En France, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 pose à la fois de façon claire et dense une première définition de la Qualité de Vie au Travail (QVT), avec au cœur « s’exprimer et agir sur le contenu de son travail ». Cet ANI pose également clairement le lien entre QVT et performance : « la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment ».

Pour autant suite à cet ANI, il n’y a pas eu de cadre réglementaire très contraignant pour les entreprises. La QVCT fait partie des négociations obligatoires des entreprises, aux côtés de l’égalité professionnelle femmes- hommes. L’article L. 2242.17 du Code du travail prévoit d’ailleurs 7 sous-thèmes de négociation, dont par exemple : l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute discrimination, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance, le droit à la déconnexion, etc.

Mais cet effet « liste » de thèmes en lien avec la QVCT dans le code du travail n’incite pas à développer des démarches stratégiques de QVCT avec au cœur les enjeux d’organisation du travail, dimensions pourtant incontournables. Dans la pratique, ce sont d’ailleurs parfois des aspects périphériques au travail qui sont alors valorisés (conciergerie, massages, etc.), ce qui peut être en soi est tout à fait agréable, mais clairement à côté du cœur du sujet qui reste le travail, son contenu et son organisation.

L’ANI du 9 décembre 2020 pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et sa mise en application via la loi du 2 août 2021 ont fait évoluer la QVT vers la QVCT, avec le C de Conditions de travail. Parmi de nombreuses mesures abordées dans le cadre de cette loi, une nouvelle négociation sur la qualité des conditions de travail, via l’ajout d’un thème possible de négociation portant sur la santé, sécurité et prévention des risques professionnels.

Des chiffres qui interpellent… et pourtant un levier d’attractivité encore sous-estimé

Quelques données amènent à réfléchir aux enjeux de QVCT pour le développement de son entreprise :

2,4 fois plus de concentration et +40% d’engagement au travail pour les personnes ayant une bonne santé mentale

50,1% des recrutements sont jugés « difficiles » par les employeurs, toutes fonctions et tous secteurs d’activités confondus,

47% des personnes sont plus enclines qu’avant la pandémie à faire passer leur vie de famille et personnelle avant le travail

Et amènent également à s’interroger sur l’état de santé et le bien-être de ses collaborat·rice·eur·s :

45% des actifs français déclarent devoir se dépêcher toujours ou souvent au travail

50% des collaboratrices ont entendu des propos remettant en cause les capacités managériales des femmes

89% des démissions seraient liées à un épuisement professionnel et un manque de soutien managérial

Ces quelques données illustrent combien la santé au travail est intimement corrélée aux enjeux stratégiques et organisationnels des entreprises. Ne pas se préoccuper ou agir pour le bien-être de ses collaborateurs a des impacts tant sur l’attractivité de son organisation, l’implication des équipes et la qualité et productivité au travail.

QVCT et management

Un focus particulier est à réaliser concernant la population managériale : la QVCT des managers est essentielle également pour le bien-être de toutes et tous, tant des managers que des équipes plus opérationnelles.

Les managers sont encore trop souvent considérés comme acteurs relais de la stratégie auprès du terrain, sans se préoccuper réellement de leurs propres conditions de réalisation du travail de management et de leur difficulté à exercer pleinement une partie de leur activité de management. En effet, ceux-ci, trop souvent happés par un certain nombre d’obligations (reporting, réunions, etc.), ont plus de mal à être présents sur le terrain et assurer le soutien aux équipes, d’où la notion de « management empêché » largement développée par Mathieu Detchessahar.

Le manque d’attractivité des métiers managériaux est souligné par les travaux récents de Laurent Taskin via la Chaire H Lab – Management Humain et Société de l’Université de Louvain. Parmi ces facteurs de manque d’attractivité : la complexification de compétences qui s’ajoutent et qui évoluent rapidement dans différents domaines (RPS, Handicap, QVCT, etc.), la solitude et le manque de valorisation, avec des missions de management qui s’ajoutent à des missions portant sur l’expertise métier, etc.

Cela illustre combien il est urgent de s’intéresser au travail de management et d’agir pour l’améliorer.

Et de la même façon, ces travaux démontrent également l’importance du management dans les critères d’attractivité pour les collaborat·rice·eur·s.

Pour en savoir plus 👇🏻:

Découvrez l’interview de Laurent Taskin sur son approche du management humain :

Comment je m’y prends ?

Les piliers d’une démarche QVCT pérenne et implicante sont :

Renforcer l’engagement et implication des parties prenantes

Le pilier indispensable d’une démarche QVCT est l’engagement réel de la direction sur le sujet, ainsi qu’une implication des différentes parties prenantes tout au long de la démarche. Les parties prenantes incluent par exemple :

- Selon le statut de l’organisation : la gouvernance (administrateurs pour les associations, représentants de groupes, élus pour les collectivités, etc.)

- Les représentants du personnel (CSE, délégués syndicaux si présents)

- Les managers opérationnels terrain et stratégiques (Codir, Comex, etc.)

- Les collaborateurs des différents métiers, sans oublier les fonctions moins visibles mais néanmoins indispensable (entretien, maintenance, etc.)

- Les fonctions transversales comme par exemple les responsable qualité, communication, etc.

- Selon la nature de l’activité d’autres acteurs : représentants des familles, des usagers, etc.

Par exemple, cette maison d’accueil spécialisée en Région Grande Est et qui fait partie d’un groupe, a souhaité structurer un comité QVCT, colonne vertébrale de leur démarche d’amélioration. Un binôme d’animateurs référents, constitué du responsable RH ainsi que du préventeur, pilote le comité. Ils disposent tous les deux de capacités d’animation et de facilitation. Ce comité se compose à la fois du directeur de site, de deux représentants du CSE, d’une cadre de santé, ainsi que d’un représentant de chaque métier (aide-soignant, infirmier, éducateur, etc.). Ce comité s’est formé sur la QVCT et a construit des enjeux communs : dont par exemple une meilleure attractivité et une meilleure transversalité entre éducatif et soins. Ils suivent toute la démarche, allant des choix méthodologiques (animation d’ateliers avec les essentiels QVCT), à la priorisation d’expérimentations (mise en place d’un espace de discussion transversal quotidien) ainsi qu’à son évaluation.

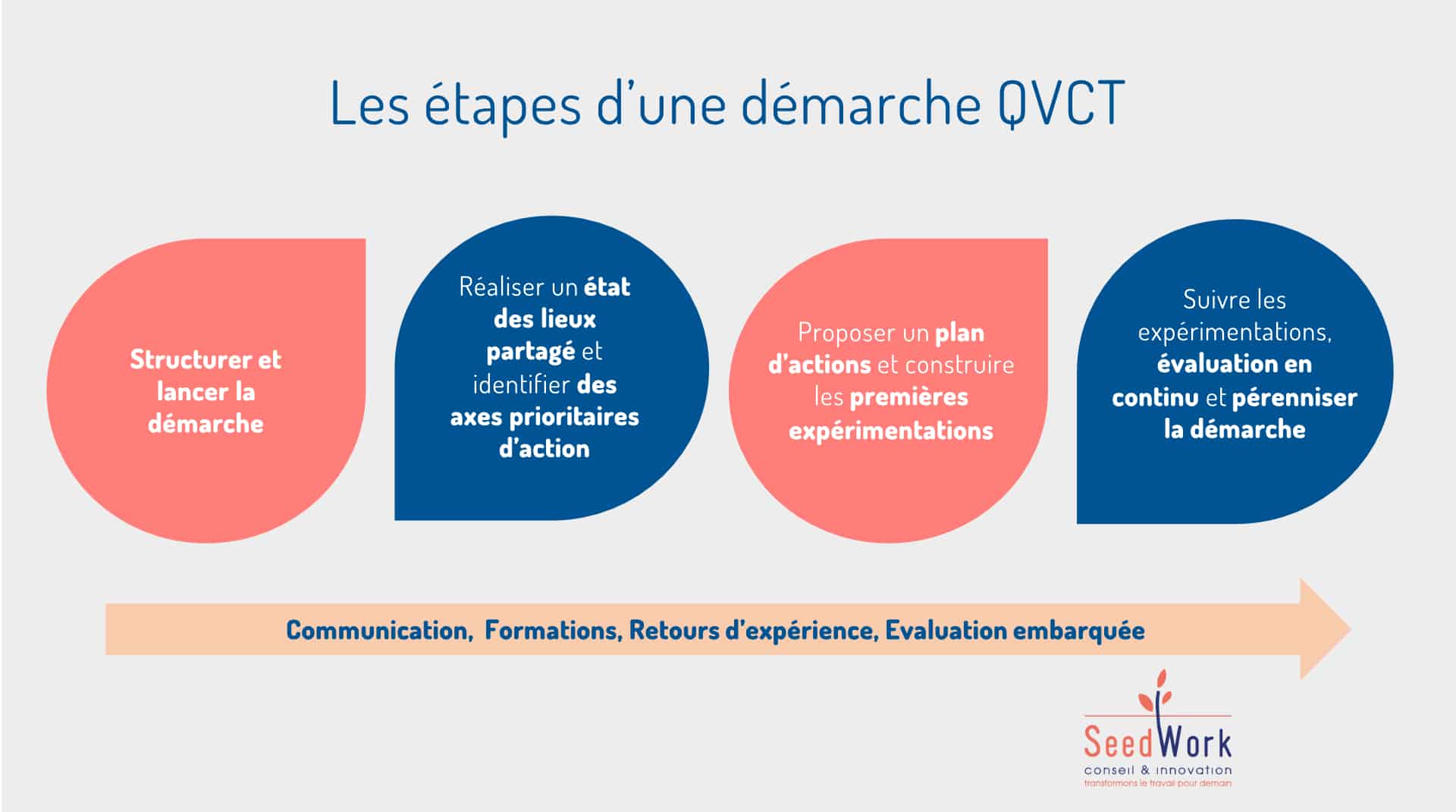

Structurer et piloter avant d’initier un état des lieux participatif

Un des premiers réflexes est souvent de se lancer dans un état des lieux ou un diagnostic, via des outils comme des questionnaires ou des ateliers. Or cela peut être contreproductif de commencer à analyser les éléments de fond sans s’être mis d’accord sur :

- Le partage des représentations de la QVCT pour chacun·e

- La définition d’enjeux et d’objectifs communs

- La structuration d’une démarche : avec une méthode définie, le qui fait quoi et un planning prévisionnel

Cela peut par exemple générer de la frustration auprès des équipes qui ont l’impression de ne pas être entendus ou ont le sentiment d’être instrumentalisés, ou ne pas comprendre le sens de la démarche. Cela peut générer aussi des désaccords entre la direction et les représentants du personnel au fur et à mesure que la démarche avance et que des sujets sensibles sont soulevés (charge de travail, reconnaissance, etc.)

Se former, partager des visions respectives, définir des objectifs communs et se mettre d’accord sur la méthode est un préalable essentiel à la réussite de la démarche.

Ensuite un état des lieux participatif peut avoir lieu en impliquant les équipes terrains : le premier expert du travail est bien celle ou celui qui le fait. Et identifier aussi bien ce qui fonctionne bien, que ce qui pose problème et ce qui peut être amélioré est une façon de mobiliser les équipes sur le quotidien de leur travail. Pour ce faire, différents outils peuvent exister : les essentiels QVCT, l’analyse des situations de travail, le safari photo, analyse de données quantitatives et indicateurs, ainsi que diverses méthodes d’intelligence collective.

L’animation d’ateliers participatifs nécessite une véritable posture de facilitation (neutralité, faire construire et sécuriser un cadre d’échange, ne pas orienter les propos, faire participer, reformuler, faire valider, proposer des outils adéquats, etc.) avec une ressource interne (RH, fonction transverse, managers dans certains cas, etc.) ou externe (consultant ou autre ressource).

Pour en savoir plus 👇🏻:

Découvrez le retour d’expérience de la ville de Grand Quevilly sur la QVCT :

Expérimenter et évaluer en continu et de façon participative

La logique inhérente à une démarche QVCT est bien celle de l’expérimentation et de l’apprentissage et l’amélioration continue, au-delà de la définition d’un plan d’actions. En effet, la démarche compte presque tout autant que le fond, sinon plus, car la façon de collaborer, échanger, et avancer ensemble dans la démarche est un élément essentiel de changement culturel vers plus de dialogue professionnel et social et donc plus de QVCT.

Pour autant, même si le terme « d’expérimentation » est souvent utilisé dans les entreprises, cette notion est peu outillée. Une expérimentation est d’ailleurs complètement liée à la mise en place d’une évaluation participative et en continu des changements, dispositif d’évaluation devant être pensé dès le démarrage des expérimentations.

Il est ainsi primordial d’outiller et définir une méthode spécifique pour la conception et le suivi des expérimentations :

- Préciser le contexte et les attendus de l’expérimentation tant sur la QVCT, l’efficacité que la qualité

- Description de l’expérimentation : qui fait quoi, quand, avec quels moyens et dans quel périmètre

- Identification de critères et de modalités d’évaluation en continu avec un suivi des étapes intermédiaires et finales

- Acter la décision à la fin de l’expérimentation : généralisation, prolongement, arrêt, ajustement

Développer une organisation apprenante : droit à l’erreur et amélioration continue

Au final, développer la QVCT signifie renforcer la dimension apprenante des organisations, via leur capacité à analyser et ajuster en continu les changements, et ce en impliquant chacun·e sur le travail tel qu’il est vécu au quotidien par les équipes.

Cela implique à la fois une culture du droit à l’erreur et de l’amélioration continue.

Des méthodes de discussion sur le travail peuvent tout à fait favoriser cette culture du droit à l’erreur, comme un temps d’apprentissage collectif, lors par exemple de l’animation de retex (retours d’expériences)

La clé d’entrée d’une démarche peut être aussi bien la mise en place d’un état des lieux général, que à l’occasion d’un projet de changement. Il n’y a pas une façon unique de développer la QVCT.

Se former à l’extérieur et également échanger avec des pairs dans le cadre de réseaux professionnels sur le sujet peut permettre de s’ouvrir à de nouvelles approches et partager ses pratiques.

Le codéveloppement professionnel peut également aider des collectifs de managers ou de DRH à échanger, partager et résoudre des problématiques, nourrir des projets ou répondre à des préoccupations sur le sujet.

Envie d’agir ? Lancez-vous !

SeedWork conseil & innovation accompagne et forme à la QVCT.

Pour prendre contact : assia.ziaticanu@seedwork.fr

Ressources pour aller plus loin :

Le référentiel QVCT de l’Anact : https://www.anact.fr/sites/default/files/2023-12/anact_referentiel_092023.pdf

Autres ressources pour aller plus loin https://www.anact.fr/qualite-de-vie-et-des-conditions-de-travail

Sources :

- https://www.qualisocial.com/barometre-sante-mentale-qvct-qualisocial-ipsos

- https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquetes-et-sources

- https://blog.ecole-management-normandie.fr/fr/entreprises-ressources-humaines/la-grande-demission-arrive-t-elle-en-france/

- https://www.info.gouv.fr/actualite/letat-des-lieux-du-sexisme-en-france

- https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work

- L’enquête BMO de France Travail 2025